【5】 投球フォームを「10フェーズ」で徹底解析! 野球肩・野球肘を予防する正しいメカニズム

フィジカルデザイン スポーツ整体 > スポーツの痛み > 【5】投球フォームを「10フェーズ」で徹底解析! 野球肩・野球肘を予防する正しいメカニズム

投球フォームを「10フェーズ」で徹底解析! 野球肩・野球肘を予防する正しいメカニズム

はじめに

![]()

野球投球動作の正しい理解と改善法

野球の投球動作は、多くの方がご存じの通り、手や腕だけで行う動きではありません。下半身から上半身、そして指先までを連動させた全身運動です。しかし、可動域の低下や体幹が不安定になっていることに気付かないまま投球を続けると、フォームが崩れ、肩や肘に過度な負担がかかり、痛みやパフォーマンス低下に繋がります。

当スポーツ整体では、広島で野球に本気で取り組んでおられる選手の皆さまに向けて、投球動作の改善とケガの予防を目的としたコンディション調整を行っています。まずは投球のメカニズムを正しく理解し、正しい動作を身につけることが、プレーを続ける第一歩です。ここでは一般的な投球動作6フェーズと、フィジカルデザインが提案する投球動作の10フェーズを詳しく徹底解説していきます。

👉 野球肩の総合的な情報はこちら:広島で野球肩の痛みにお悩みの方へ【完全ガイド】

投球フォームに必要な技術と身体の使い方

![]()

投球自体は「なんとなく」できても、分割された投球動作において「この動きの時に全身はこのようになっておくべきだ」と具体的に説明できる方は非常に限られます。より詳しく具体的に説明できる内容は、あなたが今までの経験で培ってきた投球の技術なのです。しかし、以下のような疑問を感じたことはありませんか?

● 投球のどこが悪いのかわからない

● 自分のフォームの変化に気づけない

● ケガの原因がわからない

投球では、「体重移動」「下半身と上半身の連動」「腕のしなり」など、身体全体を効率よく使う技術が求められます。これら基本的なことを理解し、正しいフォームに修正していくことが、肩・肘の痛みを防ぐことやパフォーマンスを高めるカギになります。

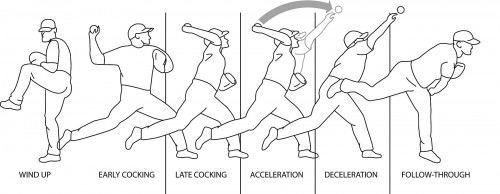

一般的な投球動作の6フェーズ

![]()

ワインドアップ期:(投球開始の準備動作)

コッキング期:(胸郭を最大限にひねる)

アクセレレーション期:(腕を振って加速させる)

リリース期:(ボールを手から放つ)

ディセレレーション期:(腕の減速)

フォロースルー期:(腕を振り切る)

それぞれのフェーズで適切な身体の使い方ができていないと、肩や肘への負担が蓄積し、パフォーマンスの低下や、野球肩・野球肘といったケガにつながるリスクが高まります。

フィジカルデザインが提案する

投球動作の10フェーズ

1.ワインドアップ・セットポジション

動作:踏み出し足を上げ、軸足に重心をのせ安定して立つことが必要。力みなく姿勢を安定させるためには股関節の可動域と臀部・体幹の機能が必要です。この姿勢から、スムーズに重心を移動させるヒップファーストへつなげていく必要があります。

ポイント

● 軸足でバランスよく立てること

● 股関節の柔軟性と体幹の安定性

● 軸足への重心のコントロール

股関節や胸郭の柔軟性が不足していると、骨盤が後傾し背中が丸くなったり、重心位置がブレたりして、次の動作へのスムーズな移行が妨げられます。この段階からすでにフォームの崩れが始まっていることも多いです。グローブの高さは選手によって異なりますが、グローブの位置は中心よりも軸足側にあります。

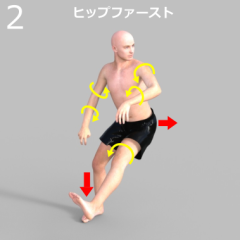

2.ヒップファースト

![]()

動作:体重を軸足に乗せたまま重心を前に移動させます。このフェーズは、踏み出し足のひざが伸び、お尻から前方に重心が動き、右投げの場合、身体は「逆く」の字のようになります。ボール側の手が外側へ離れていく瞬間でもあります。

ポイント

● 軸足に体重を乗せたままの重心移動

● 股関節の柔軟性と体幹の安定性

● 前方への重心のコントロール

股関節の可動域や体幹の安定性が不十分だと、ゆっくりとした前方への重心移動が難しくなります。両肩のラインは地面と平行を保っている選手が多いです。

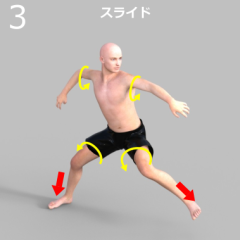

3.前方へのスライド

![]()

動作:踏み出し足の「ひざ」が曲がって重心がさらに前方に移動していきます。投球側の手のひらは一塁方向を向き、グローブ側の手は小指側が上を向き捕球面が前側方向に向きます。

ポイント

● 踏み出し足の股関節は内向きに捻られる

● 両腕も内側に捻られ身体の開きを抑えている

● 前方への重心コントロール

股関節や腕の内側に捻る(内旋)可動域が不足していると力のタメができません。軸足股関節は外側に開き体重を支え続けます。

4.着地の瞬間・ランディング

![]()

動作:踏み出し足が着地した瞬間です。重心移動させながら地面スレスレまで我慢していた足を着地させます。このフェーズは、踏み出し足の「ひざ」と「足」が前方に向きます。着地する足は「つま先」「かかと」のどちらかになりますが、つま先から着地するプロ選手が多い傾向です。着地する足は親指側(内側)から着地します。

ポイント

● 軸足でバランスよく立つこと

● 股関節の柔軟性と体幹の安定性

● 重心のコントロール

股関節の可動域や体幹の安定性が得られていないと、「ひざ」が外や内にブレて制球も安定してきません。ボール側の手は肩の延長線上にあり「手のひら」は下を向きます。この時、肘が下がっているとボールから持ち上げることとなるため肩・肘への負担が大きくなってきます。

5.トップ・コッキング

![]()

動作:ボールを投げる前の回転運動が始まる瞬間です。多くのプロ選手はボール側の肘は90度程度曲がっています。肘が曲がっていないと腕投げになりやすく肩・肘への大きな負担となります。両肩を結んだラインは前方に向き身体の開きを抑えています。

※上の図では3Dソフトの関係上、右肩甲骨の内転が不十分で胸郭の開きが不足しています。

ポイント

● ボール側の肘は90度に曲がる

● 胸は前方に開かない

● 体幹の「ひねり」最大になる

この時、胸郭や肩甲骨の回旋が不足すると、腕だけが後方に引かれるような投球(腕投げ)が強調され、肩関節前方や肘に大きなストレスがかかります。トップでは、ボール側の手の位置が高くなったり、後方に遠くなったりするとリリースのタイミングが異なるためコントロールが難しくなります。ボール側の手のひらは三塁方向を向いています。

また、トップポジションで肩が開いていると、下半身の力が上半身に伝わりにくいため球速が上がりません。これらの動作を意識的に作ると力で修正しようとするので肩・肘の故障の原因になります。脱力したまま一定の動作が行えるよう練習しなければなりません。

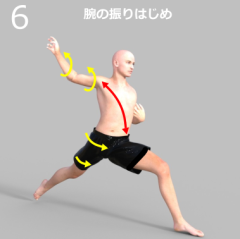

6.腕の振りはじめ

![]()

動作:ボール側の手を振り始めるところ。軸足の股関節を内側に捻って骨盤の回転が入ります。ボール側の肘が約90度だったのをさらに曲げてさらに腕の外へのひねり(外旋)が入ります。

※上の図では3Dソフトの関係上、投球時に必要な腕の外旋角度がつけれずうまく肘が曲げれませんでした。

ポイント

● ボール側の肘がさらに曲がる

● グローブ側の小指を身体に近づける

両腕を回転中心である身体に近づけることは、より早く回転させる技術です。

7.腕の加速・アクセレレーション

![]()

動作:軸足で地面を押しながら股関節を内側にひねることで、骨盤・上半身が連動して回旋し腕が振られます。身体全体で腕を振って加速させるフェーズ。カラダが「逆C」を描くように胸を張り、腕がしなる。肩最大肩外転・腕最大外旋の状態から、ボール側の手の小指は上を向き、そこから腕を内にひねり(内旋)ながら肘が伸ばされ、リリース(ボールを離す)までの動作です。いわば、「投げる力を一気に出す」瞬間。

※上の図では3Dソフトの関係上、「胸の張り」や「腕のしなり」が出せないため、小指が前を向いています。

求められる動き

● 股関節の伸展・内旋、骨盤の回転

● 股関節 → 胸郭 → 肩 → 腕への連動性

● 肩甲骨後方への動きと腕のしなり

股関節・胸郭・肩甲骨の十分な可動域が得られていないと、「胸の張り」「腕のしなり」が生まれないため、腕の力に頼って無理にボールを加速させなければならなくなり、肩・肘への過剰な負担がかかります。

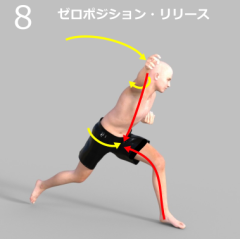

8.リリース

![]()

動作:投球開始から「脚 → 骨盤 → 胸郭 → 肩甲骨 → 腕 → 指」と力を伝え、加速したボールを指先からリリースする瞬間です。

見逃しがちなポイント

● 手首・指の使い方

● ボールを放すタイミングの安定性

● 上半身の軸の保持

ボール側の小指が上を向いて腕を加速していましたが、リリースの瞬間は手の平が前方に向きます。ボールを離す瞬間は人差し指・中指でボールを抑え込みます。踏み出し足は、お尻・太もも裏の力でひざが固定され地面を押すような形で伸び始め体重移動に急ブレーキが働き、その力を用いて腕が振られます。

ゼロポジションとは肩甲骨と腕の骨の配列が一直線に整い、インナーマッスルも均等に働くため、肩に負担のかからないポジションです。

9.腕の減速・ディセレレーション

![]()

動作:見落とされがちなフェーズ。ボールをリリースした後、ボール側の腕は踏み出し脚の外側に振られます。グローブは身体に引き付けています。

プロ選手の多くは、ボールリリース後に小指が上を向きます。しかしこれは意識して行うのではなく、腕をしならせて自然に行われます。

影響を受ける部位

● 棘下筋・小円筋など肩の後方安定性

● 肩甲骨の安定性

● 体幹の回旋と股関節によるブレーキ機能

リリース後、腕の減速を筋肉の力だけで行うと、肩後方の筋肉や腱に過剰な牽引ストレスがかかり、肩の後部痛の原因になります。このフェーズにも、しなやかなフォームと柔軟性が求められる部分です。

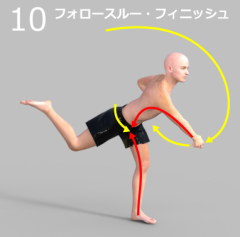

10.フォロースルー

![]()

動作:ボールを投げ切り投球動作の完了。投げ切った後に守備の準備ができると良いでしょう。投球後、腕を振り切り、踏み出し足にしっかりと体重が乗り急ブレーキがかかっていれば、踏み出し側の「ひざ」が伸び、軸足が外に開き足裏が上を向きます。

注目すべき点

● 踏み出し側のひざが伸びる

● 股関節・胸郭の柔軟性

● 反動を抑える筋力と体幹の安定性

柔軟性が不足している選手は、腕の力が抜けず、ムチのようなしなりが出にくい傾向にあります。美しいフォロースルーは、全身の柔軟性と安定性のバランスが整っている証拠です。ここまでがしっかりと完了して守備の準備に入りましょう。

痛みや不調の原因は“可動域不足によるフォームの崩れ”

![]()

肩や肘の痛み、ボールの伸びが悪い、肩や腕の張りなどの症状は、投球動作を正しく行えていないサインです。多くの方が「肩や腕の問題」と考えがちですが、本当の原因は複数の関節が十分に動いていない可動域不足にあることがほとんどです。

よくある問題点

● 肩甲骨や股関節の動きが悪い

● 身体が崩れ体幹が安定していない

● トレーニング後のメンテナンスが十分にできていない

痛みやパフォーマンス低下を防ぐには、定期的なコンディショニングチェックと全身調整が効果的です。

スポーツ整体で痛みを改善し、最高のパフォーマンスを発揮しよう!

![]()

競技力向上に向けたフィジカルデザインのサポート

あなたの競技力を最大限に引き出すために、フィジカルデザインは全力でサポートします。痛みを改善し、理想的なコンディションを手に入れるために、今すぐご予約をお待ちしております。

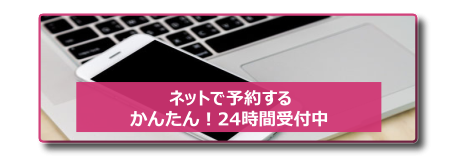

広島でスポーツの痛み改善・パフォーマンス向上なら

フィジカルデザインにお任せください!

LINEからの問い合わせも可能

LINEからの問い合わせも可能

友達追加お願いします