野球肘の原因と治し方

フィジカルデザイン スポーツ整体 > スポーツの痛み > 野球肘の原因と治し方|効果的な治療法を徹底解説

野球肘の原因と治し方

![]()

野球肘は、小学生からプロ野球選手まで、幅広い年齢層で見られるスポーツ障害ですが、特に成長期の投手に多く発生します。痛みは投球側の肘の内側に出ることが多いですが、投げ方によって、外側、後ろ側(肘頭)に痛みが出ることがあります。

野球肘は、繰り返される投球動作によって徐々に痛みが強くなることが多く、痛みを我慢して投げ続けると、慢性的な痛みへと進行しやすくなります。症状が悪化すると、手術が必要になるケースもあるため、肘に違和感や痛みを感じた時点で注意が必要です。

野球肘は正式な病名ではなく、野球を行われている方の肘の痛みの総称で、「離断性骨軟骨炎」「骨端軟骨損傷」「靭帯損傷」「剥離骨折」など複数の病名を含みます。

このページでは、野球肘の原因や痛みが発生するメカニズム、そして効果的な改善方法について詳しく解説します。

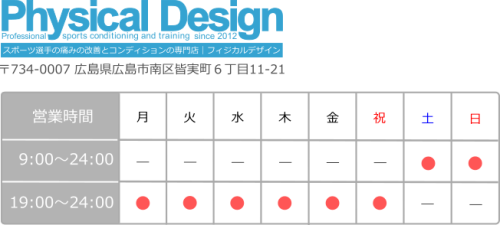

野球肘の種類と痛みの場所

![]()

野球肘の痛みは、発生する場所によって次の3つの種類に分けられます。

1.内側の痛み

最も一般的で、腕の挙上や肩甲骨の動きが不十分な状態で腕投げの投球を続けると、肘の内側に強力な牽引力が生じ損傷します。さらに強い牽引力がかかり続けた場合、肘の内側の骨が剥離骨折を起こすこともあります。

病名:上腕骨内側上顆炎、内側側副靭帯損傷、骨端線離開、尺骨神経障害

2.外側の痛み

外側の痛みは、強い腕投げによる骨の衝突、急激な腕の減速によって肘の外側に圧迫力が加わり痛みが発生します。

病名:離断性骨軟骨炎、滑膜ひだ障害、外側上顆炎

3.後ろの痛み

後方の痛みはフォロースルーの時に勢いよく肘を伸ばすことにより、肘の後ろ(肘頭)に牽引力が加わり剥離や疲労骨折などが生じます。

病名:肘頭骨端線離開、肘頭疲労骨折

野球肘の病名

上腕骨内側上顆炎(リトルリーグ肘)

肘の内側の骨の出っ張り部分に痛みが出ます。徐々に肘の痛みが出てきて、休めば落ち着いたりしますが、無理な投球を続けると痛みがおさまりにくくなります。野球肘の多くはこれに当たります。投球以外のバッティング、ノックなどの練習は中止しなくてもよい場合がほとんどです。股関節や胸郭・肩甲骨の動きが硬く、投球フォームに影響が出ています。これらの問題がないかチェックし、全身調整を行い再発を予防していきます。

上腕骨内側上顆裂離

肘の内側の成長軟骨や骨が割れた(剥離)状態をいいます。投球時に急激に痛みが出ることが多いです。

上腕骨内側上顆骨端線離開

投球時に腕の内側の筋肉に引っ張られて肘の内側のの成長軟骨がはがれた状態です。ずれが大きい場合は手術が必要です。

内側側副靭帯損傷

投球時の強力な牽引力により内側の靭帯が引っ張られて損傷します。疲労がたまって徐々に傷んでくる場合と急に断裂する場合があります。保存療法で改善が見込まれない場合は、トミージョン手術と呼ばれる靭帯再建術(手術)を行います。復帰には約1年ほどかかることが多いです。

離断性骨軟骨炎

上腕骨小頭の関節軟骨が繰り返し圧迫され損傷したものです。関節軟骨の一部が剥離して遊離体となると、肘が変形して動きが悪くなったりします。初期に発見されれば手術はしなくてもすむ場合が多いのですが、無理な投球を続けてしまうと手術が必要となり、場合によっては肘の動きの制限や変形が残ってしまうこともあります。

肘頭骨端線離開・肘頭疲労骨折

骨端線が閉鎖する前の小学生から中学生で起こります。フォロースルーで肘が伸びる際に肘の骨同士の衝突が起こり、骨端線が開くような力が働きます。これにより骨端線部分で骨が離れてしまい、骨折のようになることがあります。

野球肘の痛みの主な原因

![]()

野球肘の原因は、選手一人ひとりの体の使い方や状態によって異なりますが、力を入れて速い球を投げたり、肘下がり腕投げと言われるような悪いフォームで投げ続けると、肘への負担が増加し痛みが出やすくなります。

しかし、実際に多くのケースで見られるのは、長期間の練習やトレーニングによって、股関節や肩甲骨をはじめとする全身の関節の可動域が低下し、投球時の腕の挙上や全身の”しなり”が難しくなっている方が多く、これが肘に過剰な負担をかけて痛みを引き起こしています。

特に影響を与える関節

![]()

1. 肩関節の動き・肩インナーマッスルの安定性

肩関節の可動域やインナーマッスルの機能低下は、投球時に肘に過剰な負担をかける原因となります。特に、腕の挙上が難しくなり、投球時に腕が下がると、肘にかかるストレスが増大してきます。

2. 肩甲骨の動き

肩甲骨の動きが制限されていると、腕を後ろに大きく引くことが難しくなり、限られた可動域の中で球速を出そうとするため、腕の力に頼った投球になってしまいます。その結果、いわゆる「腕投げ」になり、肘に過度な負担がかかって痛みを引き起こす原因となります。肘や肩を守るためには、肩甲骨がスムーズに動くことが非常に重要です。

3. 胸郭・脊柱の動き・腹部のインナーマッスルの安定性

胸郭や脊柱の可動域が狭くなっていたり、体幹の安定性が不足していると、投球時に十分な身体の回旋やしなりが生まれにくくなります。そのため、腕の力に頼ったフォームになりやすく、結果として肘に過剰な負担がかかってしまいます。

4. 股関節・下肢の動き

股関節の動きが制限されると、下半身から上半身へのエネルギー伝達がうまくいかず、腕に過剰な負担がかかります。これが肘に痛みを引き起こす原因にもなります。

可動域の低下が引き起こす過剰な力

![]()

肘に痛みが出る原因として、まず、体幹、肩甲骨、肩関節、股関節などの可動域低下という大きな要因があります。関節がスムーズに動かない状態で投球を続けると、効率的な動きが失われ、無理な力が肘にかかります。特に、腕の挙上が難しいまま球速を上げようとする場合、胸や腕の筋肉を過剰に使うことになり、その結果、肘への負担が増します。

野球肘の改善には全身状態のチェックが不可欠

![]()

野球肘が慢性化しないためには、早期に原因を特定し、全身の関節や筋肉を適切に評価する必要があります。アイシングやストレッチだけでは、痛みが再発することが多く、根本的な改善には全身的なアプローチが求められます。痛みの原因を明確に突き止め、それに合った治療を行うことが重要です。

野球肘の痛みは肘だけが悪いわけではない

![]()

一般的に「投げすぎ」や「使い過ぎ」によるオーバーユースが原因とされがちですが、実際のところ、痛みの本当の原因は体の動きの不調にあります。適切に動けない状態で投げ続けることで、肘に負担がかかり、痛みが発生します。投げすぎによる疲労であれば、休息やストレッチによって改善しますが、動きの不調を放置すると痛みは再発します。

原因に対処しないと改善しない

![]()

野球肘が再発する理由は、複数ある痛みの原因が解決されていないからです。誤った方法で治療を続けても、根本的な問題を解決しない限り、痛みは改善しません。痛みの原因を早期に特定し、適切な対処を行うことで、痛みの再発も防ぐことができます。

野球肘の症状が出た場合の対応

![]()

野球肘の症状は、いきなり激痛になることは少なく、肘や腕の張りや違和感といったサインが先行することが多いです。こうしたサインを見逃さず、早期に対処することが重要です。

痛みを無視せず、原因を特定し、根本的な対策を講じることで痛みは改善されます。痛みを一時的に和らげることはできても、根本的な原因を特定せずに治療を続けると、再発するリスクが高くなります。

早く改善したい場合は専門家に相談する

![]()

野球肘の痛みを改善するためには、スポーツ治療の専門家による総合的なアプローチが必要です。広島で信頼できるスポーツ整体をお探しの方は、ぜひご相談ください。全身状態を総合的に評価し、効率的な治療を行うことで、早期の回復が期待できます。

まとめ

![]()

野球肘の原因は、個々のカラダの使い方や全身の関節の動きに起因することが多いです。適切な診断と全身的なアプローチで、痛みを根本から改善することが可能です。症状を放置せず、スポーツ治療の専門家に相談することで、早期回復を目指しましょう。

スポーツ整体で痛みを改善し、最高のパフォーマンスを発揮しよう!

![]()

競技力向上に向けたフィジカルデザインのサポート

あなたの競技力を最大限に引き出すために、フィジカルデザインは全力でサポートします。痛みを改善し、理想的なコンディションを手に入れるために、今すぐご予約をお待ちしております。

広島でスポーツの痛み改善・パフォーマンス向上なら

フィジカルデザインにお任せください!

LINEからの問い合わせも可能

LINEからの問い合わせも可能

友達追加お願いします